El odio es la consecuencia del miedo. Odiamos algo que antes hemos temido.

Un niño que teme los ruidos se convierte en un hombre que odia el ruido.

Cyril Connolly

¿Qué tal se encuentra? ¿Acaso algo cansado? Normal, porque si a los quehaceres profesionales y los deberes familiares se suma una tercera ocupación, esa que tanto tiempo le lleva desde hace unos años, el día apenas da para nada. ¿Que a qué me refiero? Me lo temía. Me ha puesto usted en el aprieto de tener que contarle algo sobre usted que usted mismo desconoce, y no crea que se trata de una misión que me agrade. Doy por hecho, o quiero darlo, que tampoco va a ser plato de buen gusto para su persona, porque le comunico, estimado lector, con todo el dolor de mi alma pero la certeza de que los problemas deben enfrentarse a las bravas, que usted se ha convertido en el pilar del terrorismo internacional. O más exactamente, para no andarnos con chiquitas y llamar a las cosas por su nombre: el terrorismo, amigo mío, es usted.

El 30 de agosto de 2008, un guardia civil jubilado de 42 años de edad arremetía con su vehículo contra un grupo de turistas en la céntrica calle Larios de Málaga, provocando serias heridas a varios de ellos. A.B.M., tales son sus iniciales, cumple en la actualidad una pena de 37 años de prisión. En las investigaciones posteriores se determinó que el encausado padecía problemas psíquicos, lo que le sirvió de eximente y conllevó una rebaja de la condena. Salvada la importante circunstancia de que en el caso de la ciudad andaluza no se registraron víctimas mortales, la forma de proceder de A.B.M. fue similar a la empleada por Khalid Masood, el británico que el pasado 22 de marzo, a eso de las 14:45 horas, irrumpió con un coche en una acera del londinense puente de Westminster y arrasó con todos los peatones que se le pusieron por delante antes de acuchillar a un policía. Si A.B.M. no ha pasado a la historia, hasta el extremo de que resulta imposible hallar registro alguno de su nombre completo, se debe, por un lado, a que carecía de patrocinador, y por otro a que la impericia y la estupidez no se habían adueñado completamente de nuestras vidas.

Cierto es que al denominado “autodenominado Estado Islámico” -la estupidez de los denominadores que denominan la autodenominación de lo que no pasa de ser un grupo de bandoleros no encuentra parangón- le faltó tiempo para reivindicar el atropello en Londres, pero eso significa bien poco.

Si mi amigo John y yo emulásemos en mitad de la estación de Waterloo aquella absurda costumbre que practicábamos en la pensión Santillán de Madrid, en nuestra época de estudiantes, de expeler una flatulencia a través del pantalón vaquero (juventud, falta de dinero y aburrimiento provocan extrañas reacciones) y, con la ayuda de un mechero, convertir nuestro trasero en un lanzallamas, cientos de viajeros entrarían en pánico, algún policía nos acribillaría a balazos y media hora más tarde, tras leer la noticia en internet, el denominado “autodenominado Estado islámico” reivindicaría nuestros pedos.

Seguidamente la policía indagaría en nuestras vidas y descubriría que tanto John como yo hemos visitado varios países de mayoría musulmana, revelación que tardaría unos pocos minutos en trasladar a la prensa. Los periodistas tardarían aún menos en extraer sus propias conclusiones: “Los terroristas de Waterloo llevaban años adoctrinándose en países musulmanes”. La querencia de John por la gastronomía de algunos países de Oriente Medio también sería merecedora de un titular, y quién sabe si mi afición por los kebab no competiría en igualdad de condiciones.

De inmediato, un nutrido grupo de amigos y conocidos con cara de no haber roto un plato serían detenidos e incomunicados, extremo que, cómo no, también sería debidamente transmitido a la prensa, que confirmaría la sospechas de que tan minucioso atentado, armas químicas de por medio, no lo podían haber organizado dos lobos solitarios. E igual que se les detendría, se les liberaría poco después sin cargo ni prueba alguna. Los medios lo reflejarían a duras penas, que sólo faltaba que la cosa fuese a quedar en nada y se viesen obligados a desdecirse.

Nos hallaríamos, detalle más, detalle menos, ante un paisaje similar al que pudimos observar en Londres tras el crimen cometido por Khalid Masood, sobre cuya conexión con el Estado Islámico existen tantas pruebas como las que vinculan a A.B.M con un comando suicida bajo el manto protector de la Virgen del Carmen.

Y lo mismo podemos decir de lo acaecido en París dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, cuando un individuo de nombre Karim C. acabó con la vida del policía Xavier Jugelé en los Campos Elíseos. No es la primera vez que ocurre un suceso tan lamentable en Europa. Lo sufrieron en España Manuel Vergara Jiménez, Jesús María González Ituero, Antonio de Frutos Sualdea y los restantes 483 miembros de los cuerpos de seguridad que murieron a manos de ETA desde 1975 hasta hace unos pocos años, a los que se sumaron las víctimas de los asesinatos protagonizados por el Grapo y por otros grupúsculos de menor entidad. La situación fue similar en Reino Unido con el IRA, en Italia con las Brigadas Rojas y Ordine Nero, en Alemania con la Baader-Meinhof, en Francia con Action Directe y en Grecia con la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, por citar sólo algunos ejemplos.

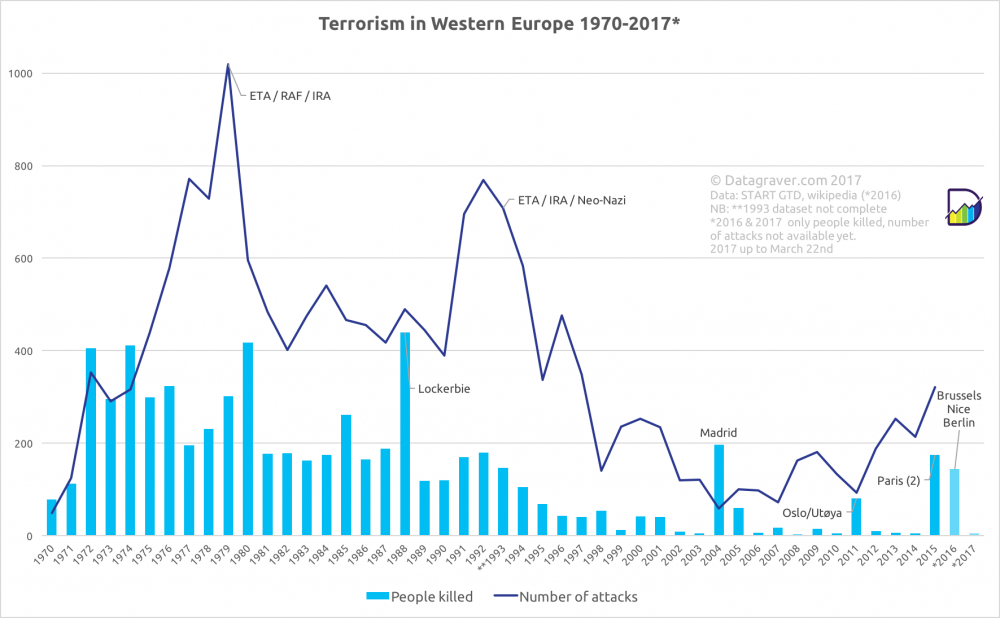

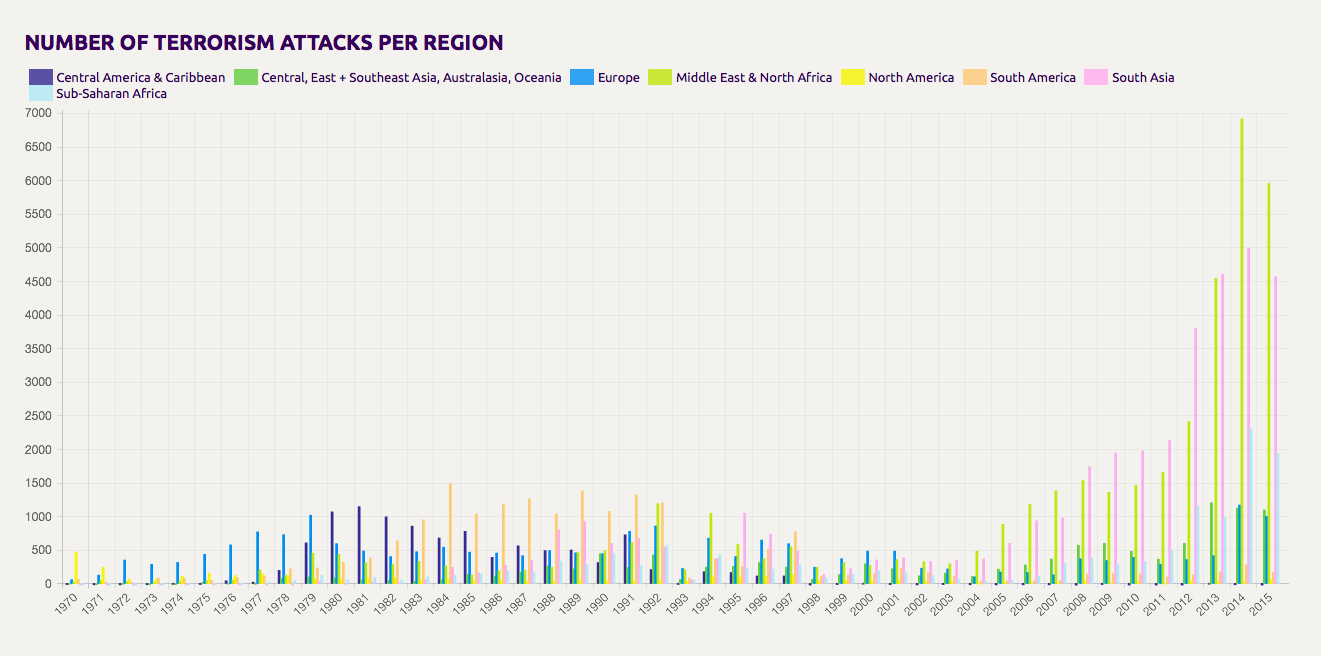

Europa occidental vivió una situación de inusitada violencia terrorista desde mediados de los 70 hasta principios de los 90. La conjunción de las acciones perpetradas principalmente por ETA, el IRA y la Baader-Meinhof, a las que se sumaron atentados como el de la bomba en el avión de la Pan-Am que cayó en la localidad escocesa de Lockerbie, supuestamente inspirado por el Gobierno libio y dirigido contra ciudadanos estadounidenses, dio como resultado un paisaje de enorme desasosiego policial y político. Infinidad de ataques, en ocasiones día sí, día también, segaron las vidas de más de tres mil ciudadanos.

Tal panorama de violencia extrema era, en buena medida, consecuencia directa de la “guerra fría” que protagonizaban por aquel entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética. La práctica totalidad de las organizaciones terroristas que pululaban por el planeta se hallaban apoyadas, de una forma u otra, por alguno de los dos grandes bloques. La caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia supusieron la perdida de apoyo militar y financiero por parte de la mayoría de dichos grupos.

Así las cosas, acabada la guerra fría a principios de los 90, la situación cambió drásticamente. A finales de la década, la cifra de asesinatos provocados por actos terroristas había tornado en cuasi anecdótica. A pesar de lo que pueda parecer, y no me tomen por loco antes de leer los próximos párrafos-o peor: por complaciente defensor de las barbaries cometidas por el denominado “autodenominado Estado Islámico”-, esa situación, aunque con altibajos, se mantiene.

Las cifras, como el algodón, no engañan, y tanto el número de ataques terroristas como el número de víctimas mortales en Europa occidental han decrecido considerablemente si se toman como referencia los años 70 y 80. No obstante, la espectacularidad y especial sanguinolencia de algunas de las acciones llevadas a cabo en los últimos 15 años, unidas al creciente protagonismo de los medios de comunicación y, sobre todo, a la eclosión de las redes sociales, han provocado un clima de injustificada histeria colectiva.

El atentado contra el Word Trade Center de Nueva York acaecido 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia del terrorismo. Y no sólo por el estrambótico aunque efectivo plan, el hecho de materializarse en la principal ciudad del país más poderoso del planeta o el escalofriante número de víctimas (en torno a tres mil) sino, sobre todo, porque fue transmitido por la televisión igual que un partido de fútbol, prórroga y penalties incluidos. Osama Bin Laden y los suyos lograron que el terror se expandiera a todos y cada uno de los rincones del planeta en vivo y en directo. Supuso la conversión del terrorismo en un espectáculo de masas. De aquellos barros, estos lodos.

Tres años más tarde, el 11 de marzo de 2004, le tocó el turno a Madrid con 190 víctimas mortales. Un año después, el 7 de julio de 2005, a Londres con 56 fallecidos. En Noruega, el 22 de julio de 2011, un solo hombre, Anders B. Breivik, acabó con la vida de 77 personas. El 13 de noviembre de 2015, 89 personas fueron asesinados en la discoteca Bataclán de Paris. En Niza, el 14 de julio de 2016, murieron 86 peatones atropelladas por un camión. A dichas acciones se han sumado otras de menor calado en Copenhague, Bruselas, Berlín o San Petersburgo. De buena parte de ellas, teléfonos móviles de por medio (o cámaras con teléfono adjunto si hablamos con propiedad), contamos con un desgarrador testimonio audiovisual que todos hemos visto y compartido en Facebook o cualquier otra red social.

Tomando en consideración lo anterior, la situación se adivina dantesca, pero lo cierto es que tanto el número de ataques como el de víctimas queda muy lejos de las escalofriantes cifras que se registraban hace 20 años. Con los números y los hechos sobre la mesa, los ciudadanos europeos tienen pocas posibilidades de sufrir un atentado, pero la impresión general es que nos hallamos inmersos en una suerte de guerra contra un enemigo que puede surgir en cada esquina, y de que cada noche, tras llegar a casa y cerrar la puerta con una doble vuelta de llave, además de darle un empujoncito para asegurarnos de su maciza solidez, debemos dar gracias al cielo por no haber perdido la vida como consecuencia de un atropello, una bomba, un tiroteo, una cuchillada o una ración extra de garbanzas transformada en lanzallamas. El miedo se ha adueñado de nuestras vidas. O más correctamente: hemos abierto nuestras vidas de par en par para que el miedo se acomode en nuestro sofá y se convierta en uno más de la familia. Y a cada poco le organizamos un fiesta de cumpleaños por todo lo alto.

El pasado 22 de marzo, cuando alrededor de las 14:45 horas Khalid Masood irrumpía con un Hyunday Tucson en la acera oeste del puente de Westminster y arrollaba a cerca de un centenar de personas, acabando con la vida de cuatro de ellas, los 252 metros de longitud del puente se convirtieron en el centro del mundo. Treinta minutos después miles de millones de ciudadanos de los cinco continentes podían contemplar a través de toda suerte de pantallas la imagen, desde un helicóptero, de dicho puente, el río Támesis, el imponente edificio del Parlamento y el cercano London Eye.

Las redes sociales, especialmente Facebook, se convirtieron de inmediato en un hervidero donde el atropello acaparó todo el protagonismo. Enlaces, comentarios, fotografías, vínculos a imágenes en directo, discusiones, fotomontajes… No faltó de nada, que la ocasión lo merecía.

Y el espectáculo continuaba sin cesar unas horas más tarde, porque las televisiones de todo el mundo seguían ofreciendo las imágenes del puente de Westminster, el río Támesis , el imponente edificio del Parlamento y el London Eye, sazonadas con las de un sinfín de coches policiales con las sirenas a todo trapo, policías dotados de sofisticadas ametralladoras y cintas reflectantes que delimitaban el escenario donde se habían producido los hechos, como queriendo significar la importancia de los metros cuadrados que se hallaban detrás de dichas cintas. Nadie, salvo lo actores, podía entrar en el plató.

De forma paralela, periodistas y comentaristas repetían hasta la saciedad lo que ya sabíamos, esto es, exactamente lo mismo que venían repitiendo desde hacía horas. La falta de información, de datos nuevos que enriquecieran los anteriores, los clarificaran o, sencillamente, los negaran, no impedía que siguieran hablando y especulando. Sobre todo especulando, que además de gerundio, es gratis.

Y mientras las redes sociales seguían bullendo. Más y más fotos. Más y más videos. Más y más fotomontajes. Más y más enlaces. Más y más opiniones, muchas de ellas nacidas de la ignorancia, el prejuicio y el odio. Que si la culpa era de éste o de aquel, que si esto era por haber hecho eso, que si era por no haber hecho aquello, que si aquel dijo aquello y entonces ocurrió esto, que si aquello se hubiera hecho esto no habría ocurrido, que si tú eres un hijo de puta moromierda y tú un chupapollas cristiano. Y bla. Y bla. Y bla.

Ya por aquel entonces los gobiernos de todo el mundo comenzaban a reaccionar. Cuán afligidos se sentían, cuán solidarios con el pueblo británico que había sido golpeado por la lacra del terrorismo, cuán preocupados por un nuevo ataque a la democracia ante el que era necesario reaccionar con severidad. A esas alturas los padres de Khalid Masood probablemente se sintieran algo confusos: no sabrían si avergonzarse de su hijo o enorgullecerse de haber traído al mundo a un superhombre. Bueno o malo, qué más daba, pero le había bastado un coche de alquiler, de los baratos para más inri, para poner en jaque a medio planeta, incluidos los principales prebostes. Al otro lado del canal, en España, los padres de A.B.M. sufrían en silencio el severo látigo del olvido con el que el mundo había castigado a su retoño.

Y el tiempo seguía pasando, y las televisiones de aquí, de allá y de más allá, cómo no, seguían ofreciendo las imágenes del puente de Westmisnter, el río Támesis, el imponente edificio del Parlamento y el London Eye, sazonadas con las de un sinfín de coches policiales con las sirenas a todo trapo, policías dotados de sofisticadas ametralladoras y cintas reflectantes. Y, por supuesto, periodistas y comentaristas continuaban inmersos en la ardua misión de competir en mentecateces, repitiendo hasta la saciedad lo que ya sabíamos, exactamente lo mismo que venían repitiendo desde hacía horas. La falta de información no impedía que siguieran hablando y especulando. A todos, incluso a los hinchas futboleros más radicales, les parecía normal que se hubiera suspendido el programa diario de deportes. A fin de cuentas, un ataque terrorista con un Hyundai Tucson no acaece cada día. Si en ese momento se topasen a un moromierda por la calle, le aplastarían la cabeza.

Por todo ello, a las cinco y media de la tarde, dos horas y cuarenta y cinco minutos después del atentado, el puente de Westminster seguía ocupando el centro del mundo. O el epicentro del fin del mundo, como prefieran.

Y permítanme que les hable de mí, que aunque está feo, a veces es necesario.

A eso de las 17:30 me dirigí caminando desde el cercano puente de Lambeth, distante unos cinco minutos del de Westminster, hacia la estación de Waterloo, donde debía tomar la Bakerloo Line hasta Piccadilly Station y, desde allí, caminar unos cientos de metros hasta Fortnum & Mason, en Piccadilly Street, donde mi esposa, su madre y mis primos, recién llegados de España, disfrutaban de una plácida y larga sobremesa.

Apresuré la marcha, toda vez que el caos en una zona completamente tomada por la policía, con calles cortadas, controles de seguridad, perros rastreadores por doquier, oficinas y comercios cerrados antes de tiempo y una multitud con las caras desencajadas formando gigantescas colas ante las paradas de autobuses y las bocas del metro, además de probables altercados a hostia limpia por tratar de conseguir un taxi, iban a hacerme difícil llegar a una hora prudencial. Llegué a enviar un mensaje de texto a los comensales disculpando mi más que probable dilación, cuando no la total imposibilidad de llegar al restaurante.

Media hora más tarde un camarero me servía una copa de Ramón Bilbao en Fortnum & Mason.

La realidad fue que los alrededores del puente de Westminster lucían como de costumbre, con la excepción de algunas calles cortadas al tráfico con cintas reflectantes junto a las que se apostaban grupos de policías con caras de aburrimiento, además de un ejército de cámaras de televisión que apuntaban hacia el interior de dicho perímetro. Llegué a contar quince reporteros hablando frente a alguna cámara. Los turistas se hacían fotos con ellos. Y también con los policías, que el Facebook no da tregua.

En la estación de Waterloo, distante sólo un centenar de metros, el ambiente era el habitual. Como cada tarde a esa hora, una multitud de viajeros escrutaba con atención las pantallas informativas para descubrir desde qué andén partiría su tren, salir disparados y, con suerte, lograr asiento. Los clientes de Mark & Spencer, de Foyles, de Pret and Manger, de Wasabi, de Sports Bar & Grill, entraban y salían con normalidad de dichos establecimientos. Los de Sports Bar & Grill dando traspiés y oliendo a cerveza, un signo más de que la rutina diaria no había variado.

En la Bakerloo line nada hacía pensar que algo grave había acaecido, y una vez en Piccadilly prácticamente me había olvidado de que mil metros al sur, sobre el río, había dado comienzo el fin del mundo. Las calles lucían pobladas de viandantes, locales y turistas, que, como de costumbre, iban de un lado a otro, dificultando con ello el tránsito de presurosos peatones como el menda. La mayoría de las tiendas seguían abiertas y rebosantes de clientes. Tras sortear a las masas con suma pericia, algún que otro pisotón y varios sorry, en diez minutos me planté en Fortnum & Mason, donde mis familiares, en lugar de preocuparse por la apocalipsis terrorista, parecían haber estado brindando por ella.

El atropello se había producido a cien metros de distancia de donde se encontraban a las 14:45 horas, en un barco que cruzaba en ese momento el río, pero no se habían percatado. Habían tomado un taxi que les llevase a Fortnum & Mason, y de lo más que se habían enterado, a través de la ruidosa radio del taxi, es de que un loco había acuchillado a un policía. Cuando mi esposa recibió el mensaje en el que me excusaba ante mi segura demora y mi probable ausencia debido a la avalancha de viajeros que preveía en la estación, sencillamente pensó que me hacía el remolón y buscaba una excusa para irme en solitario al Ship & Wale, el pub a la vuelta de la esquina.

Al marcharnos, un camarero se acercó con gesto serio para inquirirme cómo estaba la cosa por los alrededores de Waterloo. Le dije que si su intención era tomar el metro o el tren, no iba a tener mayores problemas. Se alivió. Su única preocupación era llegar antes de las diez a casa para disfrutar de su serie favorita de televisión. Del atropello, ni palabra. Tampoco con el taxista que nos recogió poco después, que se limitó a maldecir el corte de algunas calles tanto esa tarde como, según se había anunciado, el día siguiente. De resto, que si éramos españoles y si haría buen tiempo en Canarias el mes siguiente, porque planeaba ir a Maspalomas con su mujer. Traté de convencerlo de que se decantase por Tenerife, pero carecí del tiempo suficiente. Nos despidió a la puerta de casa con un voluntarioso “adiós amigos”.

Una vez en la plácida seguridad del hogar, tras dar una doble vuelta a la llave e intentar una tercera, y pensar que tal vez sería buena idea comprar una puerta blindada, encendí el televisor. Y allí seguían las jodidas imágenes del pomposo puente de Westminster, del turbio río Támesis, del pretencioso edificio del Parlamento y de esa estúpida noria-tortuga llamada ampulosamente London Eye, sazonadas con las de un sinfín de coches policiales con las sirenas a todo trapo que bien podrían estar persiguiendo hampones en Brixton, policías dotados de sofisticadas ametralladoras que nunca habían utilizado y cintas reflectantes que dañaban la vista. Y, cómo no, periodistas y comentaristas que ya no sabían qué hacer para justificar sus sueldos, repitiendo hasta la saciedad lo mismo que venían repitiendo desde hacía horas y deseando acabar de una puñetera vez para irse a casa.

Y es que la televisión, al igual que el resto de los medios de comunicación y las redes sociales, seguían a esa hora ofreciendo su particular espectáculo, una suerte de realidad paralela que poco tenía que ver con lo que ocurría en las calles de Londres. No me extrañó que me viese en la obligación de responder a decenas de mensajes. Alguien que llevase horas frente al televisor al otro lado del océano, contemplando las imágenes del puente de Westminster, el río Támesis, el edificio del Parlamento y el London Eye, sazonadas con las de un sinfín de coches policiales con las sirenas a todo trapo, policías dotados de sofisticadas ametralladoras y cintas reflectantes, y escuchando a periodistas y comentaristas especulando sobre toda suerte de peligros y riesgos, llegaría a la conclusión de que si no habíamos respondido a los mensajes era porque nos hallábamos refugiados en una comisaría de policía, en una estación rodeada de soldados o en casa con las persianas bajadas, las luces apagadas y sin hacer ruido alguno, nunca que la cobertura de internet en la planta baja de Fortnum & Mason brillase por su ausencia.

Los medios de comunicación hace tiempo que olvidaron su importante e imprescindible labor: ordenar la realidad e interpretarla. Su principal preocupación en estos tiempos que corren, acaso su única preocupación, es darle al populacho lo que el populacho quiere. Y lo que el populacho quiere, sobre todas las cosas, es espectáculo. La opinión pública ansía ver las imágenes del puente de Westminster, el río Támesis, el edificio del Parlamento y el London Eye tomadas desde un helicóptero o frente a un reportero micrófono en mano y con gesto compungido, sazonadas con las de un sinfín de coches policiales con las sirenas a todo trapo, policías dotados de sofisticadas ametralladoras y cintas reflectantes. Y también que sesudos periodistas y comentaristas especulen sobre toda suerte de peligros y riesgos, como si viviésemos en una película.

Y al cosmopolita hombre del siglo XXI también le gusta subir al Facebook un enlace con las imágenes del atentado, y cagarse en los moros, y subir una foto de cuando cruzó el puente de Westminster hace diez años, y cagarse en los moros, y solidarizarse con las víctimas, y cagarse en los moros, y decir que tenía claro que esto iba a pasar y que quien no se hubiese dado cuenta, es gilipollas, por decir algo bonito, y cagarse en los moros, y pedir mano dura, y cagarse en los moros, y culpar al gobierno de ser unos blandengues, y cagarse en los moros.

Y a los gobiernos no les queda otra que seguir el juego y entrar a formar parte de tal bacanal de estupidez planetaria. Y entonces califican de atentado a la paz mundial la acción protagonizada por un loco, y sacan el ejercito a las calles como ha hecho el Gobierno de Francia aunque no haya servido de nada, y surgen líderes políticos como Farage, Le Pen o Trump que les acusan de ser unas nenazas, y la opinión pública reacciona entregándose a dichas muestras de “cojonismo” recalcitrante, y a los que mandan se les ponen de corbata y acusan a los de más allá, y amenazan con atacar otros países, y a veces atacan otros países, y entonces el populacho sustituye la foto de perfil del Facebook por una bandera, y a los padres de Khalid Masood ya no les cabe duda de que su hijo es toda una celebridad, y los cuatro terroristas que pululan por el mundo, que día tras día le ponen una vela a Mark Elliot Zuckerberg, siguen pensando que la vida es maravillosa.

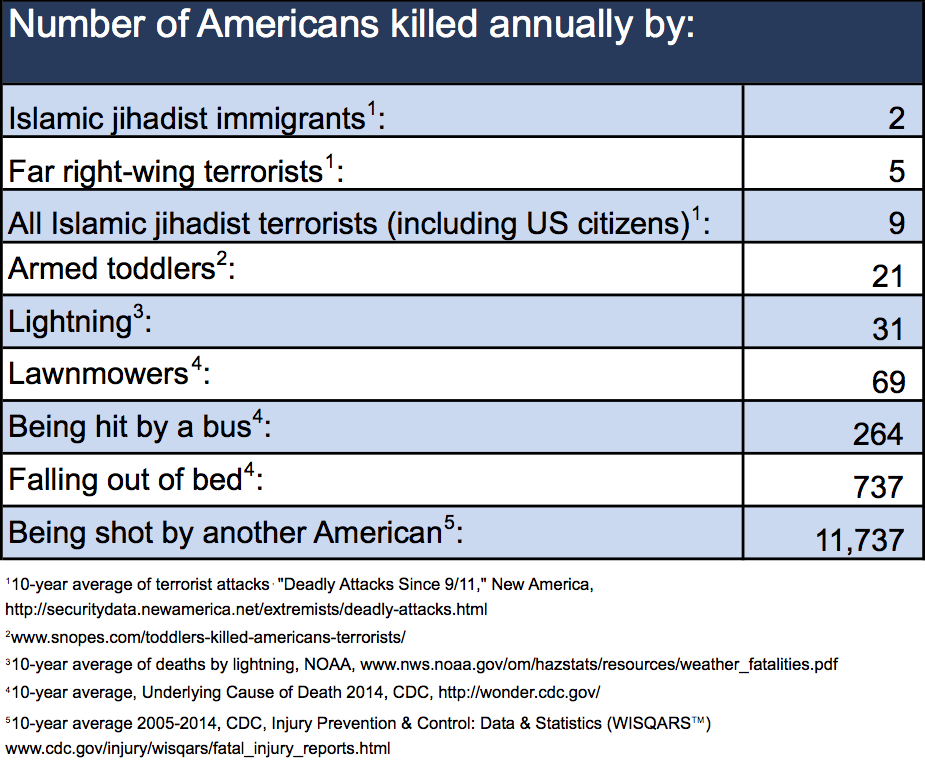

Según las cifras aportadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América (las pueden ver en el cuadro que aparece más abajo), el mismo que, con la llegada de Donald Trump, se ha puesto por obra impedir que proliferen los temidos ataques del terrorismo islamista, la media anual de muertes como consecuencia de atentados terroristas en el país ha sido, en la última década, de 14 personas, cinco de ellas a manos de la extrema derecha. Mientras, el número de muertes anuales como consecuencia de los disparos efectuados por otro ciudadano estadounidense asciende a una media de 11.737; como resulta de un atropello provocado por un autobús, a 264; el de víctimas mortales como consecuencia de un altercado con el cortacésped, a 69; y el de ciudadanos que fallecen porque se caen de la cama, a 737.

No olvide, apreciado lector, vigilar su cama. Cualquier día puede eyectarle con violencia contra la pared. Y suba su foto a Facebook. Comparta con el resto del mundo los riesgos de dormir a pierna suelta y pida a su gobierno que detenga a sus fabricantes. Y a los de colchones y sábanas bajeras, que más vale prevenir. El mundo le deberá un favor.